होम / भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता

आपराधिक कानून

सौदा अभिवाक्

« »28-Sep-2023

परिचय

- परिभाषा- ब्लैक लॉ डिक्शनरी सौदा अभिवाक् को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत एक आपराधिक मामले में आरोपी और अभियोजक न्यायालय के अधीन मामले का पारस्परिक रूप से स्वाभाविक निपटारा करते हैं।

- इसमें आमतौर पर आरोपी को छोटे अपराध या गंभीर आरोप के मुकाबले में कम सजा दी जाती है, जिसके बदले में विभिन्न अभ्यारोपितों को केवल एक या कुछ मामलों में दोषी ठहराया जाता है।

- सरल शब्दों में इसका अर्थ है:

- एक सक्रिय संवाद की प्रक्रिया, जिसके द्वारा अभियुक्त की दोषयुक्त दलीलों पर आधारित प्रस्ताव रखना।

- आरोपों में कुछ अनुदान या सजा में छूट के लिये, मुकदमे में उसको माफी देना।

- किसी आपराधिक मामले को अंतिम रूप से निपटाने के लिये समझौता करना।

- इसे न्यायालय के मार्गदर्शन और निगरानी में आगे बढ़ाया जाना।

- प्रक्रिया का लक्ष्य:

- लंबित मुकदमे कम करना

- विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करना

- अभियुक्त द्वारा किये गए अपराध से पीड़ित को मुआवज़े का प्रावधान करना

- आपराधिक मामलों के निपटारे में देरी पर अंकुश लगाना

सौदा अभिवाक् के प्रकार

दंडादेश में सौदेबाज़ी

दंडादेश में सौदेबाजी में प्रतिवादी द्वारा दोषी स्वीकार करने के बदले में कम या वैकल्पिक सजा का आश्वासन शामिल होता है। दंडादेश में सौदेबाजी अभियोजक को गंभीर आरोप के लिये सजा का प्रावधान कर सकती है, जबकि प्रतिवादी को एक स्वीकार्य सजा का आश्वासन दे सकती है। दूसरे शब्दों में, यह अभियोजक द्वारा एक विशिष्ट सजा की सिफारिश करने या दोषी याचिका के बदले में किसी भी सजा की सिफारिश करने से परहेज़ करने का सौदा है।

आरोप की सौदेबाज़ी

यह एक ऐसा सौदा है जिसमें एक प्रतिवादी कम आरोपों के लिये दोषी ठहराता है। यह तब होता है जब प्रतिवादी आवश्यक रूप से शामिल अपराधों के लिये दोषी मानता है। जब अभियुक्त के पास अपराध स्वीकार करने और कम गंभीर आरोप के लिये समझौता करने का विकल्प होता है या जहाँ अभियोजन पक्ष अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में से केवल कुछ के लिये दोषी मानने की अनुमति देता है। इस प्रकार अभियुक्त अपने विरुद्ध आरोपों की संख्या कम करने के लिये संवाद/बातचीत का मार्ग अपनाता है।

तथ्य/वास्तविकता की सौदेबाज़ी

यहाँ, बातचीत में कुछ तथ्यों को स्वीकार करना शामिल होता है। तथ्य की सौदेबाजी एक प्रकार का सौदा अभिवाक् होता है जो तब होता है जब अभियोजक और प्रतिवादी इस बात पर बहस करते हैं कि घटनाओं के किस संस्करण को पक्षकारों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये कि, हुआ क्या है?

इतिहास

- निम्नलिखित मामलों और रिपोर्टों के माध्यम से सौदा अभिवाक् के इतिहास का पता लगाया जा सकता है:

- किसान त्र्यंबक कोथुला बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1977- सौदा अभिवाक् को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था।

- कासमभाई अब्दुल रहमानभाई शेख बनाम गुजरात राज्य, 1980 - सौदा अभिवाक् की प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया था।

- 12वें विधि आयोग, 1991 की 142वीं रिपोर्ट

- आयोग ने इस मत पर विचार किया कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को उन अपराधियों के लिये रियायती उपचार की अवधारणा पेश करनी चाहिये जो स्वयं बिना किसी सौदेबाज़ी के अपराध की स्वीकार्यता चुनते हैं।

- 14वें विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट (1996)

- आयोग ने बताया कि सौदा अभिवाक् से संचित मामलों के निपटारे में सहायता मिलेगी और आपराधिक न्याय प्रदान करने में भी तेजी आएगी।

- आयोग ने यह भी बताया कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा अपनाए गए न्याय के सुधारवादी सिद्धांत में सौदा अभिवाक् एक कवच के रूप में कार्य करेगा।

- मलिमथ समिति, 2003

- समिति ने आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिये एक सौहार्दपूर्ण समाधान के रूप में सौदा अभिवाक् प्रणाली की सिफारिश की।

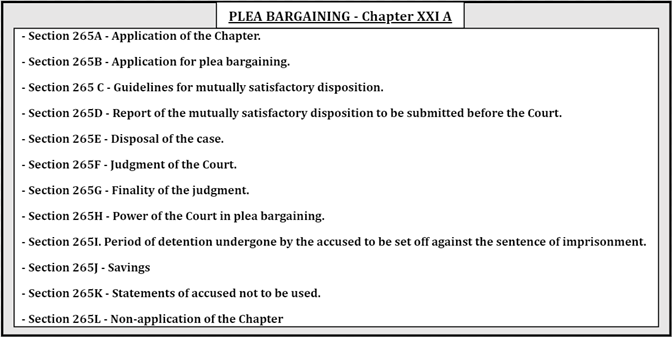

दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान

मलिमथ समिति की सिफारिश पर, दंडादेश में सौदेबाज़ी के सिद्धांतों पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) में अध्याय XXIA जोड़कर संशोधन किया गया है, जिसमें 5 जुलाई, 2006 से आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से धारा 265A - धारा 265 L शामिल हैं।

- धारा 265-A - अध्याय का लागू होना

- यह अध्याय उस अभियुक्त पर लागू होता है, जिस पर पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोप लगाया गया है या मजिस्ट्रेट ने उन अपराधों के साथ शिकायत का संज्ञान लिया है, जिनके लिये सात वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है।

- यह अभियुक्त पर लागू नहीं होता:

- ऐसे अपराध जहाँ देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस समय लागू कानून के अंतर्गत अपराधों का निर्धारण करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध होंगे।

- जहाँ अपराध किसी महिला या चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ किया गया हो।

- धारा 265-B - सौदा अभिवाक् का लागू होना

- किसी अपराध का अभियुक्त उस न्यायालय के समक्ष सौदा अभिवाक् के लिये आवेदन दे सकता है, जिसमें अपराध सुनवाई के लिये लंबित है।

- आवेदन में शामिल बिंदु:

- मामले का संक्षिप्त विवरण।

- उस अपराध का विवरण जिससे मामला संबंधित है।

- अभियुक्त द्वारा शपथ-पत्र में कहा गया हो, कि:

- उन्होंने स्वेच्छा से आवेदन दिया है।

- सजा की प्रकृति और परिमाण को समझने के बाद ही आवेदन को प्राथमिकता दी है।

- उसे पूर्व में इस मामले की तरह उसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया है।

- आवेदन प्राप्त होने के बाद, न्यायालय लोक अभियोजक या मामले के शिकायतकर्त्ता और अभियुक्त को मामले के लिये निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिये सूचना देगा।

- जब लोक अभियोजक या मामले का शिकायतकर्त्ता, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त निर्धारित तिथि पर उपस्थित होता है, तो न्यायालय बंद कमरे में अभियुक्त से पूछताछ करेगा, जहाँ स्वयं को संतुष्ट करने के लिये मामले में दूसरा पक्ष मौज़ूद नहीं होगा, जहाँ आरोपी ने स्वेच्छा से आवेदन किया है और जहाँ:

- न्यायालय इस बात से संतुष्ट होगा कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से किया गया है, यह लोक अभियोजक या मामले के शिकायतकर्त्ता, जैसा भी मामला हो, को समय प्रदान करेगा और अभियुक्त को मामले का पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान निकालने के लिये समय देगा। इसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित को मामले के दौरान मुआवज़ा और अन्य खर्च दिया जाएगा और उसके बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिये तिथि तय करना भी शामिल हो सकता है;

- न्यायालय को पता चलता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा अनजाने में किया गया है या उसे पूर्व में किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था, तो न्यायालय इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगा।

- धारा 265-C - पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्वभाव के लिये अनुदेश

- पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान निकालने के लिये, न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा:

- पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले में:

- न्यायालय लोक अभियोजक के मामले की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी, अभियुक्त और पीड़ित को मामले का संतोषजनक समाधान निकालने हेतु बैठक में भाग लेने के लिये सूचित करेगा।

- मामले का संतोषजनक निपटारा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्त्तव्य होगा कि संपूर्ण प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा इसे स्वेच्छा से पूरा किया जाए।

- अभियुक्त, यदि चाहे तो मामले में शामिल अपने अभिवक्ता, यदि कोई हो, के साथ बैठक में भाग ले सकता है।

- पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य स्थापित मामले में:

- न्यायालय मामले के संतोषजनक समाधान के लिये बैठक में भाग लेने के लिये मामले के अभियुक्त और पीड़ित को सूचित करेगा।

- यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्त्तव्य होगा कि मामले का संतोषजनक निपटारा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान, बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा इसे स्वेच्छा से पूरा किया जाए।

- मामले का पीड़ित या अभियुक्त, जैसा भी मामला हो, यदि चाहे तो वह मामले में लगे अपने अभिवक्ता के साथ ऐसी बैठक में भाग ले सकता है।

- धारा 265-D - न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्थिति की रिपोर्ट

- जहाँ बैठक में मामले का संतोषजनक निपटारा हो गया है, न्यायालय ऐसी व्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा, जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

- यदि ऐसा कोई समाधान नहीं निकाला गया है, तो न्यायालय ऐसे अवलोकन को रिकॉर्ड करेगा और उस चरण से इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगा जब ऐसे मामले में आवेदन किया गया हो।

- धारा 265-E - मामले का निपटारा

- जहाँ मामले का संतोषजनक निपटारा हो गया है, न्यायालय निम्नलिखित तरीकों से मामले का निपटारा करेगा:

- न्यायालय पीड़ित को उसके प्रवृति के अनुसार मुआवज़ा देगा और सजा के परिमाण और अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर अभियुक्त को रिहा करने या धारा 360 के अंतर्गत चेतावनी के बाद या प्रावधानों के अंतर्गत आरोपी से निपटने के बारे में पक्षकारों की सुनवाई करेगा। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 या उस समय लागू किसी अन्य कानून का पालन करेगा और अभियुक्तों पर दंड लगाने के लिये आगामी धाराओं में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा।

- पक्षकारों को सुनने के बाद, यदि न्यायालय यह मानता है कि धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान या उस समय लागू कोई अन्य कानून अभियुक्त के मामले में लागू होते हैं, तो वह अभियुक्त को रिहा कर सकता है। या ऐसे किसी भी कानून का लाभ प्रदान कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

- पक्षकारों को सुनने के बाद, यदि न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किये गए अपराध के लिये कानून के अंतर्गत कम सजा का प्रावधान किया गया है, तो वह अभियुक्त को उक्त सजा की आधी सजा दे सकता है।

- यदि पक्षकारों को सुनने के बाद, न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिये प्रदान की गई या बढ़ाई जाने वाली सजा की एक-चौथाई सजा दे सकता है, जैसा भी मामला हो।

- जहाँ मामले का संतोषजनक निपटारा हो गया है, न्यायालय निम्नलिखित तरीकों से मामले का निपटारा करेगा:

- धारा 265-F - न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय, खुले न्यायालय में CrPC की धारा 265E के अनुसार अपना फैसला सुनाएगा, उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

- धारा 265-G - निर्णय की अंतिमता

- इसके अधीन न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के खिलाफ (अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत रिट याचिका को छोड़कर) किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी।

- धारा 265-H - सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति

- किसी न्यायालय के पास इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये इस संहिता के अंतर्गत जमानत, अपराधों के विचारण और किसी मामले के निपटान से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में निहित सभी शक्तियाँ होंगी।

- धारा 265-I - अभियुक्त द्वारा जेल में व्यतीत हिरासत की अवधि को कारावास की सजा से अलग कर दिया जाएगा

- CrPC की धारा 428 के प्रावधानों को, इस अध्याय के अंर्तगत दी गई कारावास की सजा के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा व्यतीत हिरासत की अवधि को उसी तरह लागू किया जाएगा, जैसे वे इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अंर्तगत कारावास के संबंध में लागू होती है।

- धारा 265-J-बचत

- इस अध्याय के प्रावधान, इस संहिता के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित असंगतता के बावज़ूद प्रभावी होंगे और ऐसे अन्य प्रावधानों में इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के अर्थ को बाधित करने के लिये नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार, इस अध्याय का CrPC के अन्य प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

- धारा 265-K - अभियुक्तों के बयानों का उपयोग न किया जाना

- किसी भी कानून में किसी भी बात के बावज़ूद, धारा 265B के अंतर्गत दायर सौदा अभिवाक् के लिये एक आवेदन में अभियुक्त द्वारा दिये गए बयान या तथ्य इस अध्याय के उद्देश्य को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किये जाएँगे।

- धारा 265-L - अध्याय का लागू न होना

- इस अध्याय में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (k) में परिभाषित किसी भी किशोर या बच्चे पर लागू नहीं होगा।

सौदा अभिवाक् के फायदे और नुकसान

- अभियुक्त के लिये सौदा अभिवाक् के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- कम गंभीर आरोप के लिये कम सजा प्राप्त करना।

- व्यय और समय बचता है। किसी मामले को सुनवाई के लिये लाने में बातचीत करने और सौदा अभिवाक् को लाने की तुलना में सदैव अधिक समय और प्रयास लगता है।

- एक अभियुक्त जिसे हिरासत में रखा गया है और वह अपनी मुचलका पर रिहाई के लिये योग्य नहीं है या जिसके पास या तो जमानत का अधिकार नहीं है या वह जमानत का खर्च वहन नहीं कर सकता है, न्यायाधीश की याचिका स्वीकार होने के तुरंत बाद जेल से बाहर आ सकता है।

- अपराध के आधार पर, अभियुक्त कुछ सामुदायिक सेवा दायित्वों के साथ या उसके बिना, परिवीक्षा पर पूरी तरह से बाहर निकल सकता है। अभियुक्त को अधिक समय तक सजा काटनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी वह मुकदमे से बाहर निकलने पर ज़ोर देता है तो वह बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा।

- किसी के रिकॉर्ड में कम गंभीर अपराध होना। यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो सकता है यदि अभियुक्त को भविष्य में कभी भी दोषी ठहराया जाता है।

- परेशानियों से बचने के लिये, यदि वे मुकदमे से बाहर निकलने के लिये इंतजार करते हैं, तो उन्हें एक अच्छा अभिवक्ता ढूँढना होगा और मुकदमे की तैयारी में समय और पैसा दोनों खर्च करना होगा।

- पीड़ित के संबंध में लाभकारी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- सौदा अभिवाक् ने आपराधिक न्याय प्रशासन में "पीड़ित-उन्मुख सुधार" का चित्रण (canvassed) किया है।

- यह पीड़ितों और उनके अधिकारों के प्रति अधिक सम्मान और विचार प्रदान करता है।

- यह उन्हें मामले के संतोषजनक निपटारे में अधिक विकल्प देकर और अनिवार्य मुआवज़े के लिये एक योजना प्रदान करके ऐसा करता है।

- सौदा अभिवाक्, विधि न्यायालय को सौदा अभिवाक् प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपराध के पीड़ितों को मुआवज़ा देने का आदेश देता है, फिर सजा के परिमाण और परिवीक्षा की संभावना पर पक्षकारों को सुनता है।

- पीड़ित के अधिकारों को बेहतर ढंग से बरकरार रखा जाता है क्योंकि वे न्यायालय के निर्णयों पर सौदा कर सकते हैं।

- सौदा अभिवाक् पीड़ित को न्यायालय में साक्ष्य देने की चिंता और सार्वजनिक रूप से विश्लेषण किये गए अपराध के सभी विवरणों को सुनने की अप्रियता (unpleasantness) से भी बचाता है।

- सौदा अभिवाक् के विरुद्ध तर्क:

- सौदा अभिवाक् से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यह एक स्वैच्छिक क्रियाविधि है जिस पर तभी विचार किया जाता है जब अभियुक्त स्वेच्छा से इसका विकल्प चुनता है।

- सौदा अभिवाक् में याचिकाकर्त्ताओं ने पुलिस की भागीदारी की भी आलोचना की है।

- सौदा अभिवाक् के प्रावधान सौदा अभिवाक् आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिये एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण का प्रावधान नहीं करते हैं।

- न्यायालय द्वारा अभियुक्तों से बंद कमरे में की गई पूछताछ से सामान्य जन में सौदा अभिवाक् प्रणाली के प्रति संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। न्यायालय द्वारा गोपनीय आदेश देने में विफलता भी अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकती है।

- सौदा अभिवाक् की प्रस्तावना के लिये दिये गए कारणों में जेलों में भारी भीड़, बरी होने की उच्च दर, विचाराधीन कैदियों को दी जाने वाली यातना आदि शामिल हैं। लेकिन इन सभी कारणों के पीछे मुख्य कारक मुकदमे की प्रक्रिया में देरी है। ये सभी उपाय यथोचित तीव्र विचारण सुनिश्चित करेंगे।

निर्णयज विधि

- गुजरात राज्य बनाम नटवर हरचंदजी ठाकोर (वर्ष 2005):

- सर्वोच्च न्यायालय ने सौदा अभिवाक् के महत्त्व को स्वीकार किया,

- अपराध की प्रत्येक दलील जिसे आपराधिक मुकदमे में वैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है, उसे वास्तव में सौदा अभिवाक् के रूप में नहीं समझा जाना चाहिये।

- कानून का मूल उद्देश्य कानून और समाज की गतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विवादों को हल करके आसान, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करना है, जिसका निर्णय मामले-दर-मामले में होना चाहिये।

- थॉमस बनाम केरल राज्य (वर्ष 2013): केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यदि अभियुक्त सौदे का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे सौदा अभिवाक् का लाभ नहीं मिल सकता है।

अपराधों का मिश्रण बनाम सौदा अभिवाक्

- CrPC की धारा 265 A - 265 L सौदा अभिवाक् के प्रावधानों से संबंधित है, जबकि धारा 320 अपराधों के मिश्रण के प्रावधानों से संबंधित है।

- सौदा अभिवाक् में अपराध स्वीकार करना शामिल है जबकि अपराधों के मिश्रण में अपराध स्वीकार करना शामिल नहीं है।

- सौदेबाजी की अवधारणा वर्ष 2006 में अस्तित्व में आई; दूसरी ओर, अपराधों के मिश्रण की अवधारणा वर्ष 1974 से अस्तित्व में है।

- सौदा अभिवाक् का अंत अपराधी को बरी करने में नहीं होता है, यह केवल आरोपों और सजा की सौदेबाजी है, लेकिन दूसरी ओर अपराधों के समझौते के परिणामस्वरूप अपराधी बरी हो जाता है।

- सौदा अभिवाक् के अंतर्गत, अपराधी CrPC की धारा 300 के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता है (जिसमें कहा गया है कि एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी होने के बाद एक अभियुक्त पर एक ही अपराध या एक ही तथ्य के आधार पर अलग-अलग अपराध के लिये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है) जबकि अपराधों के समझौते के बाद धारा 300 के अंतर्गत एक अभियुक्त लाभ का दावा कर सकता है।