होम / एडिटोरियल

आपराधिक कानून

भारतीय न्याय संहिता पर पुनर्विचार की आवश्यकता

« »14-Sep-2023

परिचय

नए प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) जिसका उद्देश्य मौजूदा भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) को प्रतिस्थापित करना है, को अपराधों की स्पष्ट परिभाषा पर विचार करने की आवश्यकता है।

किसी भी मनमाने या पक्षपातपूर्ण प्रवर्तन को रोकने के लिये कानून के विशिष्ट उल्लंघन की स्पष्ट समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्पष्ट शब्दावली चुनौतियों को जन्म दे सकती है जिसके लिये अदालतों द्वारा पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी जैसा कि पहले श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के मामले में किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए को असंवैधानिक माना था। .

प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन

BNS का लक्ष्य वर्तमान IPC में कई तरह से बदलाव करना है लेकिन कुछ अपराधों में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं:

- राजद्रोह:

- IPC वर्तमान में धारा 124ए के तहत राजद्रोह को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जिसमें सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें जुर्माने के साथ तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

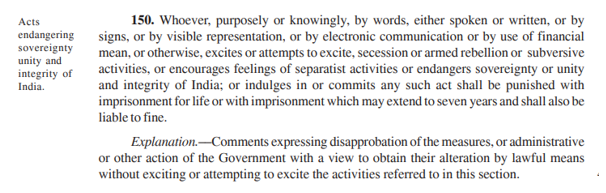

- प्रस्तावित BNS विधेयक इस विशिष्ट अपराध को खत्म करने का प्रयास करता है और धारा 150 के तहत निम्नलिखित दंडनीय कृत्यों को पेश करता है:

- अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या उकसाने का प्रयास करना।

- अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देना।

- भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालना।

- आतंकवादी अधिनियम: आतंकवादी अधिनियम IPC का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत शामिल किया गया था। विधेयक आतंकवाद को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने तथा जनता के बीच डर पैदा करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने कोअधिनियम का रूप प्रदान करता है। इसमें शामिल है:

- मृत्यु, जीवन को ख़तरा पैदा करने या भय का संदेश फैलाने के लिये आग्नेयास्त्रों, बमों या खतरनाक पदार्थों (जैविक या रासायनिक) का उपयोग करना।

- संपत्ति को नष्ट करना या आवश्यक सेवाओं को बाधित करना।

- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध गतिविधियाँ, जैसे विमान की गैरकानूनी जब्ती या बंधक बनाना।

- संगठित अपराध: प्रस्तावित BNS बिल द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो निम्नलिखित प्रावधान करता है:

- एक चल रही अवैध गतिविधि, जिसमें अपहरण, जबरन वसूली, अनुबंध हत्याएं, भूमि जब्ती, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

- हिंसा, धमकी या अन्य गैरकानूनी तरीकों के उपयोग के माध्यम से संचालित।

- भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से।

- व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, चाहे वे स्वतंत्र रूप से या सामूहिक रूप से, किसी आपराधिक सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से कार्य कर रहे हों।

- छोटे-मोटे संगठित अपराध: यह अपराध BNS बिल में प्रस्तावित किया गया है। छोटे संगठित अपराधों को संगठित आपराधिक समूहों या गिरोहों द्वारा की जाने वाली उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें समन्वित जेबकतरे, छीना-झपटी और इसी तरह के अपराध, जो जनता के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, शामिल हैं।

- जाति या नस्ल के आधार पर व्यक्तियों के एक समूह द्वारा हत्या: विधेयक उन हत्या के मामलों के लिये अलग दंड का प्रावधान करता है जहाँ पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, जो नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत मान्यताओं जैसे कारकों से प्रेरित होते हैं।

- कपटपूर्ण यौन संबंध : शादी का झूठा वादा करके कपटपूर्ण तरीके से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिये यह दंड का प्रावधान करता है, बशर्ते कि यह बलात्कार न हो।

BNS में शामिल सकारात्मक परिवर्तन

- सामुदायिक सेवा: दंड व्यवस्था के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरूआत आपराधिक व्यवस्था में एक स्वागत योग्य कदम है।

- सामुदायिक सेवा में ऐसे व्यक्ति या समूह शामिल होते हैं जो समुदाय को बेहतर बनाने और लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अवैतनिक कार्यों या गतिविधियों को अंजाम देते हैं और वे किसी भी प्रकार का मुआवज़ा प्राप्त किये बिना ऐसा करते हैं।

- प्रस्तावित कानून का उद्देश्य मानहानि, लोक सेवकों के अवैध रूप से व्यापार में शामिल होना, किसी उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना, आत्महत्या का प्रयास आदि जैसे अपराधों के लिये सजा के स्तिरिक्त सामुदायिक सेवा का विकल्प प्रदान करना है।

- पश्चिमी कानूनी प्रणाली में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, सामुदायिक सेवा को अक्सर दंड दिया जाता है।

- "कपटपूर्ण तरीकों से यौन संबंध" के लिये कम अवधि के दंड के साथ इसे एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत करना एक स्वागत योग्य कदम माना जाता है।

BNS बिल में पुनर्विचार के बिंदु

BNS को कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- संहिता में 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा काफी हद तक गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 से ली गई है। वाक्यांश 'लोगों में आतंक पैदा करने के लिये' को 'आम जनता को डराने के लिये' से प्रतिस्थापित किया गया है। जो कम प्रबल होते हुए भी अनुभाग के मूल सार को नहीं बदलता है।

- वाक्यांश 'जैसे कि देश की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संरचना को नष्ट करना' अस्पष्ट बना हुआ है और इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

- राजद्रोह के स्थान पर एक अलग अपराध पेश किया गया है, अर्थात् ऐसे कार्य जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं।

- अनुभाग में संलग्न स्पष्टीकरण में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि यह अधूरा प्रतीत होता है।

- BNS में संगठित अपराधों को एक नए अपराध के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसे काफी हद तक महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 से अडॉप्ट किया गया है। 'इस शीर्षक के तहत गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराधों को शामिल करना अस्पष्ट लगता है, साथ ही एक संगठित अपराध या गिरोह का गठन क्या होगा, यह भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

- स्नैचिंग को एक अलग अपराध बना दिया गया है, हालाँकि इसके लिये चोरी के बराबर ही सजा दी गई है, लेकिन इसे गैर-संज्ञेय अपराध बना दिया गया है।

- गैर-संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके लिये पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

- जाति, समुदाय, नस्ल आदि जैसे कारकों के आधार पर हत्या के अपराध की गंभीरता को कम कर दिया गया है क्योंकि इससे जुड़ी न्यूनतम सजा 7 वर्ष है जबकि IPC के तहत हत्या के अपराध में न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है।

- वहीं जानलेवा दुर्घटना से जुड़ी सजा जहाँ आरोपी भाग जाता है या अपराध की रिपोर्ट नहीं करता है वह 10 साल है।

निष्कर्ष

आपराधिक न्याय प्रणाली पर BNS के व्यापक प्रभाव को देखते हुए, इस पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। संसदीय स्थायी समिति को यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये कि विसंगतियों को दूर किया जाए और अस्पष्ट शब्दावली को स्पष्ट किया जाए या हटाया जाए। साथ ही, यह प्रावधानों की बेहतर समझ और प्रारूपण त्रुटियों को दूर करने के लिये जहाँ भी आवश्यक हो, उपयुक्त स्पष्टीकरण जोड़ने की मांग करता है।