करेंट अफेयर्स और संग्रह

होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह

आपराधिक कानून

खतरनाक आयुध क्या है?

22-Jul-2025

|

कुमारन बनाम केरल राज्य "एक पत्थर अपनी प्रकृति, आकार, तीक्ष्णता या किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने की क्षमता के आधार पर एक खतरनाक आयुध के रूप में योग्य हो सकता है।" न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ |

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 326 के अधीन पत्थर को खतरनाक आयुध माना जा सकता है, यदि उसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने स्पष्ट किया कि चाकू या बंदूक जैसे हथियार स्वाभाविक रूप से खतरनाक होते हैं, किंतु पत्थर जैसी अन्य वस्तुएँ दूसरी श्रेणी में आती हैं और उनका मूल्यांकन उनके प्रयोग के आधार पर किया जाना चाहिये। इस मामले में, पत्थर के कारण चेहरे में अस्थि-भंग (fracture) हुआ, जिससे धारा 326 (BNS की धारा 118) के अधीन दोषसिद्धि उचित ठहराई गई।

- केरल उच्च न्यायालय ने कुमारन बनाम केरल राज्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया ।

कुमारन बनाम केरल राज्य, (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

- इस मामले में कोत्तोथुमल कॉलोनी, एडक्करा अम्सोम देसोम, कोझिकोड तालुक के वेल्लन पुत्र कुमारन को पुनरीक्षण याचिकाकर्ता (अभियुक्त) तथा केरल राज्य को प्रत्यर्थी बनाया गया है।

- 1 जुलाई 1999 को लगभग 3:00 बजे, एडक्करा अम्सोम, थलाकुलथुर पंचायत, वार्ड नंबर 8 में एक झगड़ा हुआ। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, कुमारन ने साशय वास्तविक परिवादकर्त्ता (पीड़ित) को फर्श पर धकेल दिया, उसकी गर्दन पकड़ ली, और उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया, जिससे कथित तौर पर हड्डी टूट गई।

- यह मामला शुरू में कोयिलैंडी स्थित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सी.सी. संख्या 787/1999 के रूप में दायर किया गया था। कुमारन पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 326 के अधीन आरोप लगाया गया था, जो खतरनाक आयुधों या साधनों से साशय घोर उपहति कारित करने से संबंधित है।

- अभियोजन पक्ष ने साक्षियों (PWs 1 to 10) का परीक्षण किया और प्रदर्श संख्या 1 से 5 (exhibits P1 to P5) तक अंकित किये। मुकदमे के दौरान भौतिक वस्तुओं (MOI और MOII) की पहचान की गई। बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने कुमारन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अधीन दोषी पाया और उसे एक वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपए के जुर्माने का दिया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से 1,000 रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया।

- विचारण न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट, कुमारन ने अतिरिक्त सेशन न्यायालय-III, कोझिकोड (Crl. Appeal No. 235 of 2004) में अपील दायर की। यद्यपि, अपील न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी और दोषसिद्धि और दण्ड दोनों को बरकरार रखा। इसके बाद, कुमारन ने विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय, दोनों के निर्णयों को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (CRL.REV.PET NO. 1520 of 2006) दायर की।

- शुरुआत में, जब पुनरीक्षण याचिका सुनवाई के लिये आई, तो कुमारन का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। उच्च न्यायालय ने श्रीमती तुषारा के. को न्यायालय की सहायता के लिये न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया। बाद में, श्री पी.वी. अनूप और श्री फिजो प्रदेश फिलिप पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

- न्यायालय ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 खतरनाक आयुधों की दो श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है: गोली मारने, छुरा घोंपने या काटने के लिये बनाए गए उपकरण (जैसे बंदूक, चाकू, तलवार) और कोई भी अन्य उपकरण जो अपराध के हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने पर मृत्यु का कारण बन सकता है।

- न्यायालय ने कहा कि पत्थर स्वचालित रूप से खतरनाक हथियार नहीं होते हैं और उनका वर्गीकरण विशिष्ट विशेषताओं जैसे प्रकृति, आकार, तीक्ष्णता और मृत्यु का कारण बनने की क्षमता पर निर्भर करता है, तथा चकमक (flint) पत्थर और लावा काँच (obsidian) जैसे कुछ प्रकार सामान्यतः काटने के के रूप में प्रयोग किये जाते हैं।

- न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष पत्थर की प्रकृति, आकार या तीक्ष्णता के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, तथा यह सिद्ध नहीं कर सका कि यह पत्थर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत काटने वाले उपकरण या मृत्यु का कारण बनने वाले हथियार के रूप में योग्य है।

- न्यायालय ने पाया कि पीड़िता की चोटें (गाल पर गोलाकार चोट, रक्तस्राव, दर्द और सूजन) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में परिभाषित घोर उपहति की आठ श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आतीं, जबकि अभियोजन पक्ष ने चेहरे पर अस्थि-भंग (fracture) का दावा किया है।

- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन घोर उपहति के बजाय साधारण उपहति का मामला है, तथा याचिकाकर्त्ता की आयु (73 वर्ष), बीमारी और अभियोजन के 19 वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, दण्ड को घटाकर तीन दिन का कारावास कर दिया, जो पहले ही काट लिया गया है तथा 2,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 क्या है?

- नई आपराधिक विधि से पहले यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता था।

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 118 खतरनाक आयुधों या साधनों से होने वाली साधारण उपहति और घोर उपहति दोनों को संबोधित करते हुए एक दो-स्तरीय ढाँचा स्थापित करती है, जिसमें उपधारा (1) उपहति की बात करती है और उपधारा (2) खतरनाक उपकरणों की समान श्रेणियों का उपयोग करके घोर उपहति की बात करती है।

- इस धारा में खतरनाक आयुधों और साधनों की विशिष्ट श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने के उपकरण; अपराध के हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने पर मृत्यु का कारण बनने वाले उपकरण; अग्नि या तप्त पदार्थ; विष या संक्षारक पदार्थ; विस्फोटक पदार्थ; श्वास में जाना, निगलना या रक्त में में पहुँचना मानव शरीर के लिये हानिकारक पदार्थ; और जीव-जंतु सम्मिलित हैं।

- भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के विपरीत, भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 उपधारा (1) के अधीन वर्धित दण्ड का उपबंध करती है, जिसमें उपहति कारित करने लिये तीन वर्ष तक का कारावास या बीस हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, जबकि उपधारा (2) में घोर उपहति कारित करने के लिये न्यूनतम एक वर्ष का अनिवार्य कारावास (जो दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 से एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थान उपधारा (2) के अधीन अनिवार्य न्यूनतम दण्ड की शुरूआत है, जो निर्धारित करती है कि कारावास "एक वर्ष से कम नहीं होगा", खतरनाक आयुधों से संबंधित घोर उपहति के मामलों में इस सीमा से नीचे के दण्ड के लिये न्यायिक विवेकाधिकार को हटा दिया गया है।

- दोनों उपधाराओं में अपवाद खण्ड सम्मिलित हैं जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 का संदर्भ देते हैं, यह स्पष्ट करता है कि ऐसे कृत्य, जो सद्भावपूर्वक पीड़ित व्यक्ति के हित में अथवा उसकी सम्मति से किये गए हों - जैसे कि चिकित्सकीय प्रक्रिया वे इस धारा के प्रभाव क्षेत्र से अपवर्जित माने जाएंगे।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के आवश्यक तत्त्व क्या हैं?

धारा 118(1) - खतरनाक आयुधों से स्वेच्छया उपहति कारित करना

आवश्यक तत्त्व:

- स्वैच्छिक कृत्य - अभियुक्त ने साशय किसी अन्य व्यक्ति को उपहति कारित की होगी।

- खतरनाक आयुध/साधन का प्रयोग - उपहति निम्नलिखित का प्रयोग करके कारित की जानी चाहिये:

- तेज धार वाला या नुकीला उपकरण

- अग्नि या तप्त पदार्थ

- विष या संक्षारक पदार्थ

- विस्फोटक पदार्थ

- मशीन या उपकरण (नया जोड़ा गया)

- पशु (भारतीय न्याय संहिता में नया जोड़ा गया)

- वास्तविक उपहति - शारीरिक पीड़ा, नुक्सान या चोट का परिणाम होनी चाहिये

- कोई विधिक औचित्य नहीं - यह कृत्य धारा 122 के अपवादों के अंतर्गत नहीं आना चाहिये।

धारा 118(2) - खतरनाक साधनों से स्वेच्छया से घोर उपहति कारित करना

आवश्यक तत्त्व:

- स्वैच्छिक कृत्य – साशय घोर उपहति कारित करना।

- खतरनाक आयुध/साधनों का प्रयोग - वही खतरनाक साधन जो 118(1) में सूचीबद्ध हैं।

- चोट की घोर प्रकृति - विधि के अधीन घोर उपहति का गठन किया जाना चाहिये:

- निर्बलता

- दृष्टि/श्रवण की स्थायी हानि

- अंग/जोड़ का विनाश/स्थायी क्षति

- मस्तिष्क/अंग का विनाश/स्थायी क्षति

- सिर/चेहरे का स्थायी रूप से विकृत होना

- अपवादों की कोई प्रयोज्यता नहीं - धारा 122(2) अपवादों के अंतर्गत नहीं आना चाहिये।

खतरनाक आयुध क्या होता है?

विधिक सिद्धांत:

सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय "खतरनाक" और "गैर-खतरनाक" हथियारों की कोई निश्चित सूची नहीं बनातीं। इसके अतिरिक्त, वे प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच करती हैं और निम्नलिखित बातों पर विचार करती हैं:

- उपयोग का तरीका : उपकरण का उपयोग कैसे किया गया

- वास्तविक क्षति : कारित की गई क्षति की गंभीरता और प्रकृति

- नुकसान की संभावना : विशिष्ट परिस्थितियों में हथियार की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की क्षमता

- हमला : आसपास के तथ्य और परिस्थितियाँ

अनुप्रयोग:

- इस दृष्टिकोण का अर्थ है कि रसोई के चाकू, छड़ें, या यहाँ तक कि पत्थर जैसी रोज़मर्रा की वस्तुएँ भी विधि की दृष्टि में "खतरनाक आयुध" बन सकती हैं, यदि उनका प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होने की संभावना हो। न्यायालय हथियार की अंतर्निहित प्रकृति के बजाय उसकी क्षमता और वास्तविक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

आवश्यक परीक्षण:

- न्यायालयों ने निरतंर कहा है कि अपराध के हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने पर "मृत्यु का कारण बनने की संभावना" प्राथमिक परीक्षण है, न कि वस्तु की अंतर्निहित प्रकृति।

- इन कथनों से यह स्थापित होता है कि ख़तरनाक आयुध का निर्धारण हथियार के वर्गीकरण के बजाय उसके प्रयोग से होता है।

ऐतिहासिक निर्णय:

- राकेश बनाम दिल्ली राज्य (2023):

- उच्चतम न्यायालय ने स्थापित किया कि किसी वस्तु की खतरनाकता का निर्धारण उसकी स्वाभाविक श्रेणी से नहीं, अपितु उसके प्राणघातक संभाव्य प्रभाव तथा प्रासंगिक परिस्थितियों में उसके उपयोग के तरीके के आधार पर किया जाएगा।

- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इंद्रजीत (2000):

- यह पूर्व निर्णय यह बताता है कि रोजमर्रा की वस्तुएँ आपराधिक कृत्यों में उनके प्रयोग के आधार पर खतरनाक हथियार बन सकती हैं।

सांविधानिक विधि

चुनाव आयोग की सत्यापन की शक

22-Jul-2025

|

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग "निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण हेतु नागरिकता का सत्यापन करना भारत निर्वाचन आयोग की सांविधानिक बाध्यता है।" न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची |

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले बिहार की मतदाता सूची में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किये गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर कड़ी आपत्ति जताई और मतदाताओं से अल्प सूचना पर नागरिकता सबूत मांगने के लिये चुनाव आयोग की आलोचना की।

- उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग (2025) के मामले में यह निर्णय दिया।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कई याचिकाएँ दायर की गईं ।

- याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची संशोधन के दौरान व्यक्तियों से अपनी नागरिकता साबित करने का आह्वान करके अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण कर रहा है।

- चुनौती देने वालों ने तर्क दिया कि नागरिकता निर्धारण भारत के चुनाव आयोग के अधिकारिता में नहीं है और यह केंद्र सरकार का विशेष विशेषाधिकार है।

- याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि समयसीमा और आवश्यक दस्तावेज़ों सहित संशोधन प्रक्रिया मौलिक अधिकारों और सांविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

- भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों को अद्यतन (update) और सत्यापित करने के लिये विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू की, जिसके अधीन व्यक्तियों को मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण या जारी रखने के लिये नागरिकता का सबूत देना आवश्यक हो गया।

- उच्चतम न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि नागरिकता का निर्धारण भारत निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है तथा इस प्रक्रिया में आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने का आग्रह किया था।

- राज्य तथा याचिकाकर्त्ताओं ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की कि नागरिकता की स्थिति स्थापित करने का सबूत का भार नागरिकों पर डाला जा रहा है।

- भारत निर्वाचन आयोग ने यह प्रतिपादित किया कि संविधान के अनुच्छेद 324 उसे निर्वाचन प्रक्रिया पर अधीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदान के अधिकार के लिए नागरिकता एक अनिवार्य पूर्वशर्त है। आयोग ने तर्क दिया कि इन संवैधानिक प्रावधानों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 एवं धारा 19 के साथ मिलाकर पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि मतदाता की पात्रता, जिसमें नागरिकता की स्थिति का सत्यापन सम्मिलित है, की जांच करना आयोग की संवैधानिक बाध्यता है।

- निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि अनुच्छेद 324 उसे निर्वाचन प्रक्रिया पर अधीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 326 नागरिकता को मताधिकार के लिये एक पूर्वापेक्षा मानता है। आयोग ने तर्क दिया कि ये प्रावधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 और 19 के साथ मिलकर, उसे नागरिकता की स्थिति सहित मतदाता पात्रता सत्यापित करने के लिये सांविधानिक रूप से बाध्य करते हैं।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

- पीठ ने संभावित मताधिकार हनन के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की तथा कहा कि जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्यमान मतदाताओं को नागरिकता साबित करने के लिये मजबूर करने से वे आगामी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे ।

- न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग की दस्तावेज़ आवश्यकताओं पर प्रश्न उठाया, तथा भारत निर्वाचन आयोग की सूची का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित दस्तावेज़ "स्वयं नागरिकता साबित नहीं करते" ।

- न्यायालय ने अधिकारिता की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि नागरिकता निर्धारण "एक पृथक् विवाद्यक है और गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार है" ।

- उच्चतम न्यायालय ने उन मतदाताओं के समक्ष आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को उजागर किया, जिनसे अचानक ऐसे दस्तावेज़ मांगे गए, जो उनके पास नहीं थे ।

- न्यायालय ने समय-सीमा की व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाया, इसकी तुलना जनगणना कार्यों से की तथा पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर जनसंख्या सर्वेक्षण के लिये इतनी सीमित समय-सीमा क्यों प्रदान की गई ।

- न्यायालय ने "इस समय-सीमा का पालन करने के बारे में गंभीर संदेह" व्यक्त किया और कहा कि यह दृष्टिकोण "व्यावहारिक नहीं" है ।

- उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निदेश दिया कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करे ।

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण के लिये सांविधानिक ढाँचा क्या है?

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 324:

- अनुच्छेद 324 सभी चुनावों (संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति) के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित होते हैं।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है तथा उन्हें केवल समान आधार पर ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 326:

- अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के आधार के रूप में स्थापित करता है।

- अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है, जब तक कि उसे अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट/अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित न कर दिया जाए।

- संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 समता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जो अनुचित दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के माध्यम से वैध मतदाताओं को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करने को अपवर्जित करता है ।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की सुसंगत धाराएँ क्या हैं?

- धारा 21(3):

- यह प्रावधान उन विशेष परिस्थितियों में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था करता है जब निर्वाचन की तैयारी हेतु ऐसा आवश्यक हो।

- यह धारा निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए गहन पुनरीक्षण का आदेश दे सके।

- धारा 16:

- इसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का उपबंध है ।

- यह भी निर्धारित करती है कि जिस किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, वह मतदान का पात्र होगा।

- धारा 19:

- यह धारा निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु पात्रता की शर्तें निर्धारित करती है।

- अन्य शर्तों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति "भारत का नागरिक हो"।

- निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को समावेशन से पहले पात्रता सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है।

- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960:

- फॉर्म 6 में आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने तथा मतदाता रजिस्ट्रीकरण के लिये पात्रता स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

- यह प्रक्रिया आवेदनकर्त्ता पर प्रारंभिक सबूत का भार आरोपित करती है कि वह निर्वाचक नामावली में सम्मिलन हेतु योग्य है।

सांविधानिक विधि

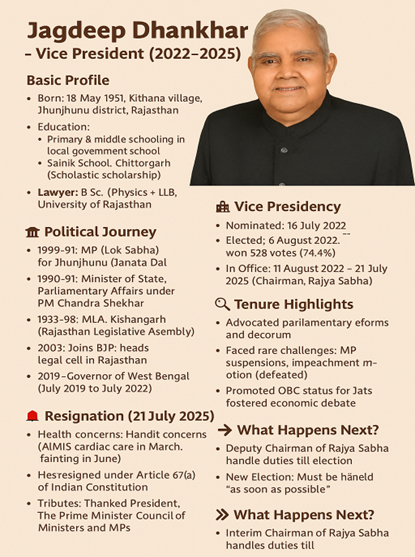

उपराष्ट्रपति का इस्तीफ

22-Jul-2025

|

उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र “स्वास्थ्य संबंधी चिंता के कारण” जगदीप धनखड़ |

चर्चा में क्यों?

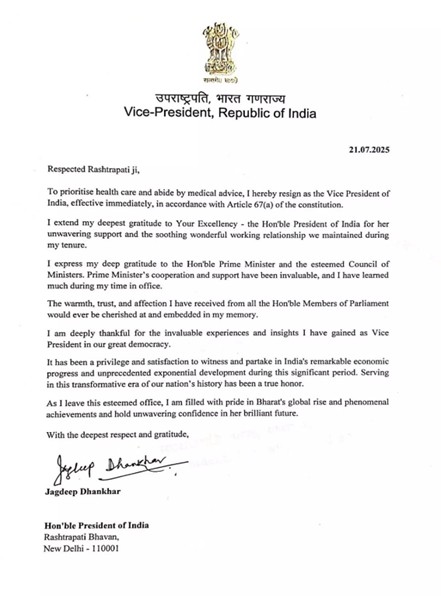

जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और चिकित्सीय सलाह का हवाला देते हुए 21 जुलाई, 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया । इस त्यागपत्र के साथ, वे भारतीय इतिहास में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने वाले केवल तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारत के संविधान,1950 (COI) के अनुच्छेद 67(क) के अधीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है।

- यह त्यागपत्र ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके विवादास्पद कार्यकाल के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने संसदीय सर्वोच्चता की जोरदार वकालत की थी और न्यायिक अतिक्रमण की आलोचना की थी, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के मूल ढाँचे के सिद्धांत और कॉलेजियम प्रणाली को निशाना बनाया था।

भारत के उपराष्ट्रपतियों ने त्यागपत्र क्यों दिया?

|

क्र. सं. |

उपराष्ट्रपति का नाम |

त्यागपत्र की तारीख |

त्यागपत्र का कारण |

महत्त्व |

परिणाम |

|

1 |

वी. वी. गिरि |

20 जुलाई 1969 |

स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु |

मध्यावधि में त्यागपत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति |

भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित (1969–1974) |

|

2 |

आर. वेंकटरमण |

जुलाई 1987 |

राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु |

मध्यावधि में त्यागपत्र देने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति |

राष्ट्रपति निर्वाचित (1987–1992) |

|

3 |

शंकर दयाल शर्मा |

24 जुलाई 1992 |

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के उपरांत त्यागपत्र |

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने हेतु त्यागपत्र |

राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल (1992–1997) |

|

4 |

भैरों सिंह शेखावत |

21 जुलाई 2007 |

राष्ट्रपति चुनाव में हार |

राष्ट्रपति पद की दौड़ हारने के बाद त्यागपत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति |

2010 में निधन तक सार्वजनिक जीवन में बने रहे |

|

5 |

जगदीप धनखड़ |

21 जुलाई 2025 |

स्वास्थ्य संबंधी कारण; चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर |

मध्यावधि में इस्तीफ़ा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति; स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति |

पद से चिकित्सकीय आधार पर विरल त्यागपत्र का उदाहरण |

उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र के पश्चात् आगे क्या होता है?

- चुनाव आयोग सांविधानिक आदेश के अधीन "यथाशीघ्र" उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा, तथा वर्तमान संसदीय गणित को देखते हुए सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के लिये विजय सुनिश्चित मानी जा रही है।

- राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा पूर्ण अध्यक्षीय अधिकारों के साथ सामान्य रूप से जारी रहेगा, जिससे अंतरिम अवधि के दौरान कोई सांविधानिक शून्यता या विधायी व्यवधान नहीं होगा।

- नये उपराष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हुए गुप्त मतदान के माध्यम से सभी सांसदों द्वारा निर्वाचक मंडल के मतदान के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे।

- राष्ट्रपति उत्तराधिकार क्रम यथावत् बना रहता है और कार्यपालिका की किसी प्रकार की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नया उपराष्ट्रपति शपथ लेने तक भी सांविधानिक तंत्र की दृढ़ता पूर्ण रूप से बनी रहती है और संस्थागत सामान्यता सुनिश्चित रहती है।

उपराष्ट्रपति के लिये संविधान में क्या उपबंध हैं?

अनुच्छेद 63 - उपराष्ट्रपति का पद

- भारत के उपराष्ट्रपति के सांविधानिक पद स्थापित करता है।

- देश का दूसरा सर्वोच्च सांविधानिक पद।

अनुच्छेद 64 - राज्य सभा का पदेन सभापति

- उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।

- एक साथ कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते।

- जब वह राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, उस समय वह सभापति के कार्य नहीं कर सकता और न ही उसका वेतन प्राप्त कर सकता है।

अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना

- राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

- ऐसी अवधि में राष्ट्रपति के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपभोग करता है।

- कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए उसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।

अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

खण्ड (1) - निर्वाचक मंडल:

- संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।

- इसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित हैं।

- राज्य विधानमंडल इसमें भाग नहीं लेते (राष्ट्रपति चुनावों के विपरीत)।

खण्ड (3) - पात्रता की शर्तें:

- भारत का नागरिक होना चाहिये।

- न्यूनतम आयु 35 वर्ष।

- राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिये अर्हता प्राप्त।

- संघ/राज्य सरकारों के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते।

- किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये।

अनुच्छेद 67 - कार्यकाल और त्यागपत्र

खण्ड (क) - त्यागपत्र के उपबंध:

- उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता हैं।

- लिखित संसूचना के अतिरिक्त कोई विशिष्ट प्रारूप विहित नहीं है।

- राष्ट्रपति को पत्र प्राप्त होते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है।

कार्यकाल:

- पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का कार्यकाल।

- उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं।

- नये निर्वाचित उपाध्यक्ष पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल को नहीं।

अनुच्छेद 69 - पद की शपथ

- उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है।

- पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना आवश्यक है।

- कर्त्तव्यों को ग्रहण करने के लिये सांविधानिक आवश्यकता।

नए उपराष्ट्रपति के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया

समयरेखा और प्राधिकरण

- संविधान में निर्वाचन हेतु कोई निश्चित समयसीमा नहीं है।

- शर्त: निर्वाचन "यथासंभव शीघ्र" संपन्न किया जाना चाहिये।

- निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जाती है।

- निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के अंतर्गत संपन्न होता है।

मतदान की प्रणाली

- स्थान: संसद भवन, नई दिल्ली।

- रीति: एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हुए गुप्त मतदान।

- प्रक्रिया: सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के अनुसार रैंक देते हैं।

- वोट मूल्य: निर्वाचन क्षेत्र के आकार की परवाह किये बिना सभी सांसदों के लिये समान मूल्य।

कोटा गणना (Quota Calculation)

- सूत्र: (कुल वैध वोट ÷ 2) + 1 (भिन्नांश की गणना नहीं की जाती)

- निष्कासन प्रक्रिया: सबसे कम प्रथम वरीयता वोट पाने वाले उम्मीदवार को निष्कासित कर दिया जाएगा।

- स्थानांतरण: द्वितीय वरीयता के आधार पर वोट स्थानांतरित किये जाते हैं।

- विजय: कोटा पार करने वाले पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है।

रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer)

- संसद के किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के महासचिव को रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

- स्थापित परंपरा के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

अनुच्छेद 67- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया (Removal Provisions)

सांविधानिक प्रक्रिया

- राज्यसभा में प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है।

- पारित प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा स्वीकृत (agreed to) किया जाना चाहिये।

- प्रस्ताव लाने से कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है।

- यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से भिन्न है।

ऐतिहासिक घटना

- अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति को इस सांविधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत पदच्युत नहीं किया गया है।

- यह प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के समान है।

- संविधान सभा की बहसों में इस प्रक्रिया की प्रक्रियात्मक स्पष्टता को लेकर चर्चा की गई थी।

.jpg)